歴史

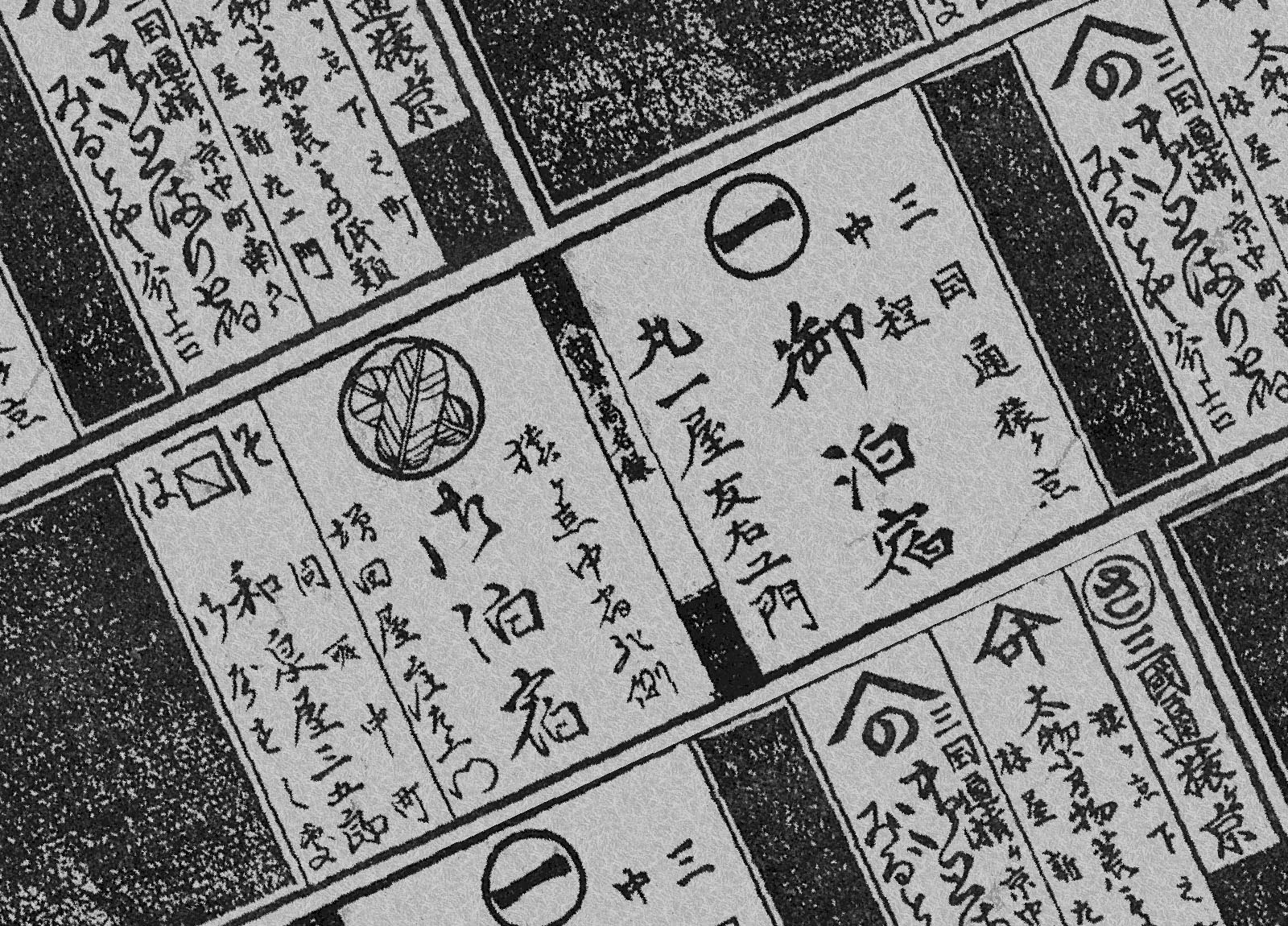

江戸時代・享保十三年(西暦1728年)。三国街道沿いに、人々の往来が絶えぬ宿場町・猿ヶ京に、一軒の旅籠が誕生しました。その名は「丸一屋(まるいちや)」。創業者は林友右エ門。『群馬県史資料編12』にも名を残すその人物は、今も当館の過去帳に「初代 林友右エ門」として記されています。

当時の猿ヶ京温泉は、越後から米や塩を運ぶ人々と、江戸からそれらを買い求めに来る商人たちが行き交う交通の要衝。本陣が置かれるほど賑わいを見せたこの地で、丸一屋は旅人たちの憩いの宿として栄えました。

4/4

歴史

しかし、旅籠屋丸一の歴史は、単なる宿の営みにとどまりません。七代目・林友七(ともひち)は諸国を巡る馬喰として財を成し、その財を文化へと昇華させました。書画に深い造詣を持ち、画学生や絵師たちを逗留させては作品を描かせ、また全国から高名な書画を収集しました。今、旅籠屋丸一の館内に飾られている数々の美術品や調度品は、まさにその時代からの贈り物です。「蔵の湯 林(はやし)」の前身である蔵も、七代目友七の手により建てられたもので、玄関ホールの横柱には、彼の自筆による力強い「友七」の文字が今も息づいています。また八代目・林彦司は、蘭方医として人々の健康に尽くし、学問の道を極めました。こうして代々の当主たちは、それぞれの道を志しながらも、この宿の物語を紡いできたのです。一時は、宿が副業となり、本格的な街道の宿としての役目から離れた時期もありましたが、十三代目の手により再び灯がともされました。そして現在の十五代目が、受け継がれた想いに耳を傾けながら、少しずつ形を変えつつ、丸一の心を今に伝えています。

2/4

歴史

明治時代に建てられた蔵は、七代目友七の築いた歴史そのもの。その蔵を解体し、使える古材をすべて活かして生まれ変わったのが、現在の「蔵の湯」です。土間のひんやりとした空気、高く組まれた梁、箱階段、そして丁寧に化粧直しされた長持ち。残されたのは、虫食いが見つかった小さな一枚板だけでした。時を超えて再生された木のぬくもりを、どうぞ肌で感じてください。

玄関ホールでは、江戸中期の画家「紫峯」による六枚屏風絵が皆さまをお迎えします。紫峯は、あの渡辺崋山の師とされる人物。その筆による壮麗な風景画は、七代目友七の審美眼を今に伝えるものの一つです。

3/4

歴史

旅籠屋丸一は、ただ泊まるだけの宿ではありません。

そこかしこに時代を超えた想いが宿り、静かに語りかけてくる場所――。三百年を越える歴史とともに、あなたの旅の一夜が、深く、あたたかく包まれることを願っております。

ようこそ、旅籠屋丸一へ。

ここには、語り継がれる物語があります。

4/4